|

Beispiel Berlin:

Jüdische

Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990

Von Judith Kessler

5. Auswirkungen der Zuwanderung auf

die Jüdische(n) Gemeinde(n)

In der

sozial-religiösen Tradition des Judentums entspricht die Aufnahme und

Unterstützung von Flüchtlingen der Erfüllung der

Mizwa

("Gebot") des

pidjon schewujim

("Errettung der

Gefangenen"), die in der 2000jährigen Diaspora existentielle Bedeutung

hatte. Dieser Aspekt, Troen nennt ihn "nationale jüdische Solidarität"

(1993, S.28), war einer der Gründe, die Aufnahme sowjetischer Juden in

Deutschland zu fordern. Dabei spielte eine nicht unwesentliche Rolle, daß

sich die Führung der zentralen jüdischen Institutionen in Deutschland bis

heute fast ausschließlich aus Überlebenden der Shoah rekrutiert, deren

Selbstverständnis durch diese Erfahrung wie durch die Werte ihrer Generation

geprägt ist. Ein zweiter Grund, die jüdische Zuwanderung (auch gegen den

Willen Israels) zu unterstützen, hing damit unmittelbar zusammen: die Angst

vor einem allmählichen Aussterben der durch die Shoah auf eine verschwindend

kleine Zahl "reduzierten" Juden in Deutschland.

Die Sorge um den

(formalen) Erhalt der jüdischen Gruppe ist mit der gesetzlichen Regelung,

mit dem massiven "Anrollen" der "Vierten Welle" nun vorläufig in den

Hintergrund geraten. Tatsächlich hat es nach dem Zweiten Weltkrieg keine

vergleichbar große und schnelle jüdische Zuwanderungsbewegung gegeben. Doch

kann es weder für die Jüdische(n) Gemeinde(n) als Institution, noch für ihre

Mitglieder folgenlos bleiben, daß die bisherige Majorität durch diese

"Welle" in kürzester Zeit, nach Mitgliederzahlen gemessen, zur Minorität

geworden ist. Die damit in quantitativer wie qualitativer Hinsicht

angesprochenen Veränderungen beginnen sich in beinahe allen Bereichen

allmählich herauszukristallisieren. Die folgenden Ausführungen beschränken

sich indes auf drei zentrale Aspekte: die Mitgliederstruktur der Jüdischen

Gemeinde(n), die soziale Arbeit (die neben und verknüpft mit einer

religiösen und einer kulturellen Funktion die Hauptaufgabe Jüdischer

Gemeinden darstellt) sowie die Aufnahmebereitschaft der Altmitglieder bzw.

die Partizipation der Neuzuwanderer.

5.1.

Veränderungen in der Mitgliederstruktur

Die ca. 60.000 bis

70.000 Juden in der Bundesrepublik machen weniger als 0,1 % der Bevölkerung

aus. Vor 1933 lebten über 600.000 Juden in Deutschland; Berlin hatte mit

173.000 Mitgliedern (4,3 % der Bevölkerung) die größte Gemeinde. Die

deutschen Juden (oder jüdischen Deutschen) vor 1933 unterschieden sich auch

in Berlin nicht wesentlich von der übrigen Bevölkerung: ein großer Teil war

so assimiliert und säkularisiert wie national orientiert - anders als die

Ostjuden aus Polen und Rußland, die häufig traditionell jüdisch lebten und

deren Berliner Geschichte mit dem armen "Scheunenviertel" ebenso verbunden

ist wie mit klangvollen Namen. Für 1921 verzeichnete ein Branchenbuch allein

48 russische Verlage in Berlin und der "Verband der russischen Juden in

Deutschland" zählt 1925 etwa 20.000 Flüchtlinge, von denen die meisten in

Berlin lebten (Burchard/Duwidowitsch 1994).

Gerade 8.000 Berliner

Juden erlebten das Jahr 1945, das Ende der Nazi-Diktatur und des

Massenmordens. Nach Kriegsende kamen vor allem ungarische,

tschechoslowakische und polnische Juden aus den KZs nach Berlin. Die

Massenauswanderung zwischen 1948 und 1952 in den gerade gegründeten Staat

Israel kostete fast die gesamte kulturelle und religiöse Substanz der

jüdischen Minderheit. Displaced persons und die kleine deutsch-jüdische

Restgruppe machten nun den Kern der Gemeinden aus. Sie blieben, obwohl ihnen

Deutschland erst nur Durchgangsstation sein sollte und setzten sich damit

dem Vorwurf von Juden in aller Welt und der Ächtung durch jüdische

Organisationen aus, die das "Land der Mörder" unter Bann stellten (vgl.

Kessler 1995). Die ursprünglichen "Abbruchgemeinden" veränderten sich seit

den 50er Jahren zu Einwanderergemeinden - durch Rückwanderer (aus Süd- und

Nordamerika, England, China z.B.) und neue Flüchtlinge. Politische

Konflikte, antisemitische Wellen und eine stalinistisch-antizionistische

Politik in Osteuropa zeitigten eine permanente, wenn auch zahlenmäßig kleine

Einwanderungsbewegung aus z.B. der DDR (1953), Ungarn (1956),

Tschechoslowakei (1968) und Polen (1968,1973). Daneben kam es häufig zu Ehen

mit nicht hier ansässigen Juden und infolgedessen zu Nachzügen aus dem

Ausland (vor allem Israel).

|

|

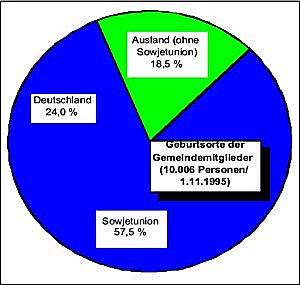

Die auf die regionale

Herkunft bezogene Struktur der Gemeinden spiegelt sich in der oben stehenden

Abbildung wider (Berlin kann hier als typisch für die Altbundesländer

gelten) (109).

Die Auszählung nach

Geburtsorten in der Mitgliederdatei der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ergibt,

daß von allen 10.006 Mitgliedern (1.11.1995) fast 76 % im Ausland geboren

sind (110).

Neben dem Umstand, daß

die nicht aus der Sowjetunion stammenden Juden ihre Mehrheit verloren haben

und mit 4.257 Personen zum Zeitpunkt der Erhebung noch 42,5 % der

Gemeindemitglieder ausmachen, zeigt die Graphik (unabhängig vom Zeitpunkt

des Zuzuges) über _ interregionale Zuwanderer. Die sehr unterschiedliche

geographische Herkunft der Mitglieder verweist daneben auf die Heterogenität

der jüdischen Gruppe in der Bundesrepublik und implizit auf differenzierte

kulturelle Kontexte, Mentalitäten, äußere Merkmale usw

(111).

Doch zurück zu einigen

quantitativen Fragen: Die o.g. Einwanderungswellen vor 1990 haben sich kaum

in einer Vergrößerung der Jüdischen Gemeinden niedergeschlagen, da

gleichzeitig eine starke Fluktuation ins Ausland und vielfach höhere

Sterberaten als Geburtenziffern bestanden

(112).

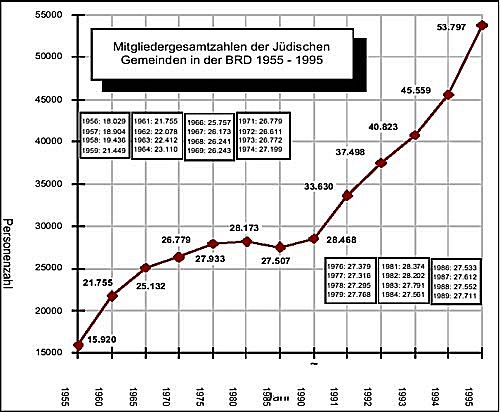

Die Mitgliederzahlen

stagnierten so von Mitte der 60er Jahre bis Ende der 80er Jahre fast, in

einigen Jahren waren sie sogar rückläufig. Erst die sowjetische Immigration

seit 1990 machte sich in einer steilen Zuwachsrate bemerkbar, wie die

Graphik auf der nächsten Seite zunächst für Gesamtdeutschland zeigt.

In Westdeutschland kam

es durch die Einwanderung zu mehreren Gemeindeneugründungen, z.B. in

Pforzheim und Oldenburg. Andere Kleingemeinden, die mit der Dimension der

Zuwanderung völlig überfordert waren bzw. sind, haben ihren Mitgliederstamm

vervielfacht, z.B. Baden-Baden, Kassel und Mülheim um das 7fache und Hof,

Hannover, Dortmund und Hagen um das 6fache. Verglichen mit den neuen

Bundesländern hatten die Altbundesländer jedoch bereits vor der sowjetischen

Einwanderung eine starke Mitgliederschaft. In der DDR und Ostberlin waren

bis zur Vereinigung insgesamt lediglich 250 bis 300 Juden in den Gemeinden

eingetragen.

Durch die

Länderquotierung für Kontingentflüchtlinge werden den neuen Bundesländern

seit 1991 ebenfalls Zuwanderer zugeteilt, die nun auch in Jüdische Gemeinden

eintreten.

Die Gemeinde Potsdam

z.B. bestand 1989 aus einem Mitglied; sie wurde quasi durch die Zuwanderer

neu gegründet und hatte dann 1992 bereits 162 Mitglieder. Die Migrantenzahl

selbst ist in den neuen Bundesländern jedoch erheblich höher als die der

Gemeindemitglieder aus dem Zuwandererkreis (Ende 1995: 1.169 Personen)

(113).

Die Orte, in

die Migranten eingewiesen werden, haben häufig keinen Anschluß an die

Gemeinden und zum anderen ist der Anreiz, einer Gemeinde beizutreten,

geringer als in den "West-Gemeinden", die ihren Mitgliedern mehr soziale,

kulturelle und religiöse Angebote machen können. So leben derzeit nur 2,2 %

aller Mitglieder Jüdischer Gemeinden in den Neubundesländern. Für die neuen

Bundesländer insgesamt gilt, daß sie nach der Einreise wieder einer starken

Fluktuation unterliegen, die noch größer wäre, würde der Gesetzgeber die

Zuwanderer nicht an ihren Aufenthaltsort zu binden versuchen (vgl. 4.1.3).

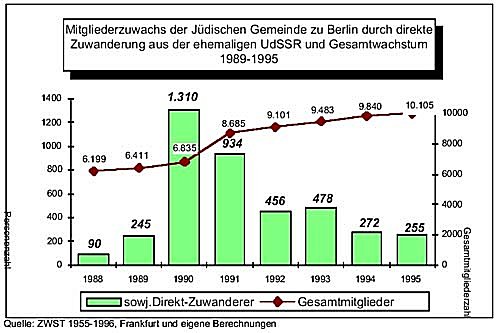

In der folgenden

Abbildung des Mitgliederzuwachses der Berliner Gemeinde sind diese

Bundeslandwechsler jedoch nicht berücksichtigt; es werden in der Relation

zum Gesamtmitgliederzuwachs nur die Direktzuzüge abgebildet (Berlin als

erster Wohnort nach der Ausreise aus der früheren UdSSR).

Selbst unter Ausschluß

der Personen aus der Sowjetunion, die über andere Bundesländer (vgl. 4.1.3)

oder Drittländer (z.B. Israel) nach Berlin zugezogen sind, zeigt sich, daß

das Mitgliederwachstum der Gemeinde auch in Berlin zum größten Teil den

sowjetischen Migranten zu verdanken ist, wobei der Hauptteil von ihnen im

Jahr 1990 und Anfang 1991 - also vor Inkrafttreten des geregelten Verfahrens

- eingereist ist (und zum großen Teil erst 1991 Mitglied der Gemeinde

geworden ist). Aufgrund der Quotenüberfüllung durch diese "Altfälle"

erfolgte später ein Zuzugsstop nach Berlin; daher zeigt sich die Situation

in den anderen Bundesländern genau umgekehrt. Dort sind die

Zuwanderungszahlen erst seit Mitte 1991 im Zuge der offiziellen

Quotenverteilung stärker gestiegen.

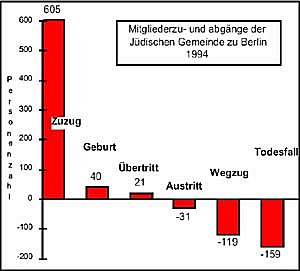

Exemplarisch für alle

Gemeinden steht in Berlin diesen starken Zugangszahlen jedoch auch ein

enormer Mitgliederverlust gegenüber. Das folgend abgebildete Diagramm

verdeutlicht als Beispiel die Zu- und Abgangszahlen der Berliner Gemeinde

für das Jahr 1994, die in der Raten-Proportionalität den anderen Jahren seit

Beginn der "Vierten Welle" ähneln.

In der Hauptsache

entsteht der Mitgliederverlust durch Todesfälle innerhalb der großen Gruppe

der Hochbetagten, die sich sowohl aus alteingesessenen Mitgliedern als auch

aus GUS-Migranten zusammensetzt.

Die zweite Ursache des

Mitgliederverlustes sind Wegzüge aus Berlin, wobei die hier genannte Zahl

auch die "unbekannt Verzogenen" beinhaltet. Neben Umzügen in die alten

Bundesländer sind hier einige Weiterwanderungen in die USA, nach Kanada und

Israel zu verzeichnen sowie Rückwanderungen in die frühere UdSSR, letztere

jedoch in kaum nennenswerter Größe.

Die Zuzüge sind

überwiegend den sowjetischen Juden zu verdanken, die entweder direkt oder

über andere Bundesländer zugewandert sind. Bei den Übertritten ins Judentum

und bei den Austritten aus der Gemeinde spielen sie noch kaum eine Rolle,

aber bei den Geburten beginnt sich die Einwanderungswelle allmählich

bemerkbar zu machen. Ohne sie und die früher eingereisten sowjetischen Juden

(die bei den 177 gemeldeten Geburten der letzten fünf Jahre mit 62 %

beteiligt waren), wäre der Altersdurchschnitt heute noch höher, da die

Fertilität der einheimischen Juden noch unter der der sowjetischen Juden

liegt.

Die von

Gemeindefunktionären häufig geäußerte Hoffnung auf eine Verjüngung der

Gemeinden durch die Immigration aus der Ex-UdSSR ist so derzeit auch nur

z.T. berechtigt. Zwar hat sich der Anteil der über 60jährigen

Gemeindemitglieder im Bundesmaßstab seit 1989 von 32 % auf 27,5 % verringert

(ihre absolute Zahl hat sich dabei fast verdoppelt), die 41 - 50jährigen

Mitglieder machen als stärkste Gruppe jedoch allein bereits 17 % aus (1989

12 %), die bis 11jährigen dagegen lediglich 10 % (ZWST 1996). Die Proportion

zwischen Sterberaten und Geburtsraten zeigt bundesweit immerhin noch ein

Verhältnis von ca. 5,5 : 1.

Trotz enormer

Wachstumsraten in den einzelnen Altersgruppen

(114)

liegt der

Anteil aller bis 40-jährigen (die u.U. noch Kinder bekommen) Anfang 1996

noch immer 10 % unter dem Anteil aller über 40jährigen und hat sich damit

gegenüber 1989 lediglich um 1 % zugunsten der jüngeren Gruppe verschoben. Da

mit einem weiteren Zuzug eher älterer Menschen zu rechnen ist, könnten

derartige Gewinne jedoch auch wieder nivelliert werden. In der Berliner

Gemeinde hat sich das Gesamtverhältnis zwischen Jüngeren und Älteren sogar

verschlechtert: Hier liegt der Anteil der über 40jährigen derzeit mit 57 %

weit über dem Bundesdurchschnitt, ist also um 14 % höher als der Anteil der

unter 40jährigen und hat sich damit seit 1989 um 4 % zu Lasten der Jüngeren

erhöht .

Auch wenn sich die

jüdische Bevölkerung in der Bundesrepublik durch die Zuwanderung relativ

verjüngt hat (1970 lag ihr Durchschnittsalter noch bei 48 Jahren; [vgl.

Schmelz 1983, S.5]), ist sie gegenüber der Gesamtpopulation immer noch

überaltert, was jedoch mit dem demographischen Bild der Diaspora-Gemeinden

in aller Welt korrespondiert (115).

Ihre

diesbezügliche Zukunft wird so auch recht pessimistisch beurteilt: "The high

proportion of persons who have recently been of late middle age will cause

an increased proportion of old people among the Jews in the future" (Schmelz

1983, S.3f).

5.2. Selbstverständnis und Situation

im Sozialbereich

Jüdische soziale

Arbeit ist traditionell einzelfallorientiertes "casework" und hat den

Anspruch, Ursachen von Defiziten zu bekämpfen, präventiv, dialogorientiert,

sozialintegrativ und "moralisch rational" zu sein. Hier zeitgemäß

ausgedrückt, entstammen ihre Inhalte und Formen jedoch nicht "modernen"

Sozialkonzepten, sondern basieren bereits auf einer langen kontinuierlichen

Entwicklungslinie, die im ethischen Kodex des Judentums, in den sozialen

Prinzipien, Werten und Gesetzen der Tora und des Talmuds wurzeln (116).

Zur

talmudischen Denktradition gehört die Anerkennung von Regelungsbedarf und

sozialem Wandel ebenso wie z.B. das Recht auf Hilfe, auf Arbeit, auf

Bedürfnisbefriedigung und die Pflicht zur Hilfe, zur Arbeit, zur

Bedürfnisbefriedigung.

Daß das "biblische"

Konzept seine Tragfähigkeit bewahren konnte, erklärt sich vor allem aus der

praktischen, erzwungenen historischen Erfahrung der jüdischen Diaspora, die

gekennzeichnet ist durch eine beispiellose Kette von Verfolgungen und

Wanderungen: Um zu überleben, mußten die eigenen Sozialprinzipien und

Praktiken strikt angewandt und in einem ständigen Pendeln zwischen

empirischer Sicht und theoretischer Reflexion der jeweiligen Zeit und

Bedingung immer wieder neu angepaßt werden. Ideen, Werte und die von

Generation zu Generation tradierte kulturelle Erfahrung gingen letztlich als

"Ferment" in die eigene wie die bürgerliche Emanzipationsbewegung ein,

markierten die Anfänge der sozialen Wissenschaften wie die der Sozialarbeit

als eigenständigem Berufszweig. Damit rückten Fragen gesellschaftlicher

Mißstände, der Etablierung sozialer Sicherungen durch Gesetze, der

Weiterentwicklung/Aufarbeitung traditioneller Fürsorgeformen und der

Reformfähigkeit wie -bedürftigkeit auch in der Gesamtgesellschaft in den

Mittelpunkt.

Vor dem Hintergrund

der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, der Partizipation von Juden an der

wirtschaftlichen Dynamik, der vielen geflüchteten Ostjuden und der Angst,

deren Armut würde das Ansehen der ganzen Gemeinschaft mindern, entstanden

mit der Professionalisierung der jüdischen Wohlfahrt allein in Deutschland

zwischen 1850 und 1900 ca. 3000 (!) soziale jüdische Einrichtungen von

Arbeitsämtern bis Darlehenskassen und wegweisende Konzepte u.a. zur

Reformierung des Strafvollzugs, der Frauenarbeit, der jüdischen Berufs- und

Sozialstruktur, die in Form von Berufsumschulungsprogrammen nach dem

Machtantritt der Nazis noch einmal existentielle Bedeutung bekamen (vgl.

Kessler 1995, S.32).

Die wenigen

Überlebenden, die unmittelbar nach Ende des Weltkrieges begannen, den

jüdischen Sozialbereich wieder aufzubauen, konnten zwar nicht an dieses

weitverzweigte Netz, jedoch an Inhalte und Methoden anknüpfen (z.B. bei der

Einrichtung von In-Service-Trainings für KZ-Opfer oder "psychiatrischen

Teams" zur Unterstützung der Mitarbeiter). Die jüdische Sozialethik

begleitete trotz grundlegend veränderter Bedingungen und weitgehender

Säkularisierung die Praxis der jüdischen Sozialarbeit mindestens als

Anspruch weiter oder wieder, u.a. weil die Shoah zu einer radikalen

Rückbesinnung und Neubetrachtung des gesamten jüdischen Wertgefüges und

Selbstverständnisses geführt hat, weniger theoretisch und bewußt, sondern

zuallererst als Reflex auf ein Geschehen.

Derzeit gibt es unter

dem Dach der Zentralwohlfahrtsstelle und des Zentralrats der Juden 19

selbständige Jüdische Gemeinden und Landesverbände mit Gemeinden in

insgesamt 49 Städten (117).

Zahl und Umfang ihrer

sozialen Einrichtungen und das Ausmaß möglicher Hilfestellungen hängen

jedoch sehr stark von der Größe der einzelnen Gemeinden (und von deren

Gemeindepolitik) ab (118).

Die Berliner Jüdische

Gemeinde verfügte als größte Gemeinde Deutschlands bereits vor der letzten

Einwanderungswelle über ein weitverzweigtes sozial-kulturelles Netz, das im

Zuge der Zuwanderung vergrößert und erweitert wurde, mit der Aufgabe,

Zuwanderern das Einleben in die neue Umgebung zu erleichtern, Hilfe zur

Selbsthilfe zu bieten und letztlich jüdisches Leben zu vermitteln. Die

Standbeine der sozial-kulturellen Einrichtungen sind dabei wie in den

meisten Gemeinden die Jugend- und Seniorenbetreuung, die über eine, seit

1991 personell stark aufgestockte Sozialabteilung koordiniert wird.

Nachdem mit der

Nazi-Diktatur das jüdische Schul- und Erziehungssystem vernichtet sowie der

Religionsunterricht verboten worden war, gelang es nach 1945 sukzessive

zunächst schulexternen jüdischen Religionsunterricht, dann

Religionsunterricht an fünf Berliner Schulen und letztlich einen Jüdischen

Kindergarten und eine Jüdische Grundschule einzurichten, die seit 1994 in

Folge der Zuwanderung durch ein (Real- und Oberschule) ergänzt wird

(119).

Es wurde ein zweiter

Jugend- und Freizeittreffpunkt für Zuwanderer geschaffen, in dem u.a.

elementare Begriffe jüdischen Lebens und jüdischer sowie israelischer

Geschichte vermittelt werden, getrennt für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene und je nach Sprachkenntnissen in deutsch oder russisch. Das

Kursprogramm wird schrittweise in Kombination mit benachbarten Disziplinen

(z.B. der Archäologie) und verschiedenen Lerntechniken (u.a. Rollenspielen)

angeboten und durch Videofilme und eine Bibliothek ergänzt.

Neben verschiedenen

Zirkeln für angewandte und bildende Kunst, Tanz und Musik, die sich an alle

Altersgruppen wenden und z.T. von den Migranten selbst initiiert wurden,

haben Jugendliche die Möglichkeit, eine Ausbildung als Madrich

(Jugendleiter) zu absolvieren, um bei den Machanoth (jüdische

Kinderferienlager) als Betreuer arbeiten zu können. Deutsch- und

Computerkurse sind daneben Bestandteil der Initiativen der Ausbildungs- und

Berufsberatungsstelle von Gemeinde/ZWST. Hier werden auch überregionale

Integrationsseminare und Workshops der ZWST für u.a. Musiker, Lehrer und

Maler organisiert, in denen z.B. die letztgenannten mit den Strukturen des

deutschen Galeriensystems bekanntgemacht werden und Kontakte zu

einheimischen Galeristen vermittelt werden. Da etliche Migranten in der

Sowjetunion beruflich mit dem Kulturbereich zu tun hatten, versucht die

Gemeinde mit Kulturausschüssen, "Freundeskreisen" und Unterstützung

jüdischer und staatlicher Stellen öffentliche Ausdrucks- und

Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen und Künstlern den Weg in die

Selbständigkeit zu erleichtern. Ansatzpunkte sind dabei die Einrichtung

einer Jüdischen Galerie, der Einsatz von Migranten als Lehrer oder

Kursleiter (Malerei, Keramik, Tanz, Musik), Beratung bei der

Konzepterarbeitung für förderungsfähige Projekte, Bereitstellung von

Proben-, Auftritts- und Ausstellungsräumen, Vermittlung und Organisierung

von Veranstaltungen oder die Gründung eines Jüdischen Theaters

(120).

Im Seniorenbereich

gibt es - neben der Form der Einzelbetreuung, die durch

Sozialabteilungsmitarbeiter und ehrenamtliche Helfer realisiert wird -

mehrere Institutionen und Angebote für ältere Mitglieder, die seit 1990

zunehmend den sowjetischen Zuwanderern zugute kommen: das Jüdische

Krankenhaus (in dem eine Reihe von Zuwanderern arbeitet und die

"Organisation Jüdischer Ärzte und Psychologen" Berufsberatung für

sowjetische Ärzte anbietet), der Verein "esra" (für die psychologische

Beratung/Therapie von Shoah-Überlebenden), das Erholungs- und

Bildungsreisenprogramm in Westdeutschland und Israel, der Seniorenklub oder

das "Elternhaus" - ein Seniorenwohnzentrum

(121).

Obwohl das Berliner

Modell beispielgebend ist, soll die Aufzählung einiger Einrichtungen und

neuer Projekte für die Migranten nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie den

Bedarf nicht decken können, u.a. weil die strukturellen und finanziellen

Kapazitäten der Gemeinde(n) durch die Größe der Gruppe überfordert sind. Die

Kürzung öffentlicher Gelder macht sich im übrigen auch hier erschwerend

bemerkbar. In vielen kleineren Gemeinden wird immer noch Notversorgung und

Improvisation betrieben. Auch für Berlin gilt, daß für einige Zuwanderer

immer wieder Minimalstandards und -rechte durchgesetzt werden müssen (das

betrifft z.B. nichtkontingentierte Zuwanderer und "ungeregelte"

Bundeslandwechsler).

Die Dimension der

Zuwanderung schafft wiederum neue Probleme auf anderen Ebenen. Es sei hier

nur ein Beispiel genannt: In der Berliner Jüdischen Grundschule sind in

einigen Klassen bis zu 3/4 der Kinder erst seit kurzem in der

Bundesrepublik; daraus ergeben sich qualitative Einbußen des Unterrichts und

Akzeptanzprobleme (siehe 5.3) (122).

Hinzu kommt,

daß Eingliederungsversuche der Gemeinde(n) den Intentionen etlicher

Zuwanderer auch entgegenstehen. Es ist verständlich und erwünscht, daß sich

die Migranten mit ihren Problemen zuerst an die Jüdische(n) Gemeinde(n) als

einen ihrer wenigen Bezugspunkte in Deutschland wenden. Und es ebenso

nachvollziehbar, daß materielle Fragen für die Neuankömmlinge

lebenswichtiger sind als eine Annäherung an das Judentum, die wenn

überhaupt, nur als allmählicher Prozeß vorstellbar ist. Aus Sicht der

Gemeinden bzw. ihrer Mitarbeiter bleibt dennoch problematisch, wenn sich die

Wünsche der Gemeinde gegenüber ausschließlich auf Familien-, Rechts-,

Sozialberatung, finanzielle Unterstützung, Konfliktbewältigung mit Behörden,

Übersetzungsdienste, Bereitstellung von Plätzen in Schulen, Kindergärten,

Altersheimen und vor allem auf die Suche von Wohnungen und Arbeitsplätzen

beschränken und gleichzeitig Bemühungen, Zuwanderern den Weg ins

Arbeitsleben zu erleichtern (z.B. durch das Angebot von berufsvorbereitenden

Kursen, Projekten, ABM-Stellen usw.), häufig auf zu wenig Resonanz stoßen

oder Arbeitsstellen und Wohnungen als "nicht gut genug" abgelehnt werden.

Auch wenn versucht

wird, den Wünschen der Zuwanderer und dem eigenen Anspruch an soziale Arbeit

gerecht zu werden, ist in vielen Gemeinden Hilflosigkeit und Ernüchterung

bei den Mitarbeitern zu spüren. Das liegt nicht nur an der Unmöglichkeit,

alle Bedürfnisse der Zuwanderer zu befriedigen. Es hat ebenso mit dem o.g.

historischen Kontext zu tun, aus dem Chancen und Barrieren resultieren, die

z.T. nicht einmal deutlich voneinander zu trennen sind. Von Vorteil ist hier

gewiß, daß die Arbeit mindestens der großen Gemeinden einen Gegenpol zur

staatlichen Ausländerpolitik bzw. -sozialarbeit darstellt, die überwiegend

an Konzeptionslosigkeit, Technokratie und mangelnder Fremdheitskompetenz

leidet. Fast alle Gemeinden verfügen inzwischen über russischsprechende

Mitarbeiter und sind bundesweit vernetzt. Die Mitarbeiter selbst haben

einige (meist eigene) Erfahrung mit der Exil-Problematik, werden regelmäßig

geschult und mit neuen Konzepten bekannt gemacht und versuchen, eine

unbürokratische, auf den sozialen Prinzipien des Judentums basierende

Sozialarbeit zu leisten. Obwohl diese Prinzipien längst allgemeine Praxis,

quasi "Gemeingut" sind, werden die Gemeinden damit aber auch oft zum Ersatz

(anstatt Zusatz) für zurückdelegierte staatliche Verantwortlichkeit oder

müssen Defizite auffangen, die aus der zunehmenden Rationalisierung des

Helfens in der Sozialpraxis resultieren. Andererseits führt die

personenzentrierte und empathische Art des Umgangs mit der Klientel in den

Gemeinden oft zu "overprotecting" bzw. zur Ausnutzung der Mitarbeiter oder

der Institution. Das Obenanstellen einer Gruppenzugehörigkeit und einer

soziomoralischen Verantwortung, die ein religiöses Ideal und eine

geschichtliche Erfahrung zum Maßstab nimmt, begünstigt eine Ideologisierung

auf Helfer- wie Klientenseite und kollidiert mit tatsächlichen

Erfordernissen und Möglichkeiten, überfordert die Mitarbeiter und erzeugt

"doublebinds" und Gewissenskonflikte (z.B. in Bezug auf die Tolerierung

unkorrekter Verhaltensweisen).

Die großen Gemeinden

sind im Gefolge des traditionell-jüdischen Selbstverständnisses von Hilfe,

gepaart mit den Forderungen und Bedürfnissen der Zuwanderer zu "jüdischen

Sozialämtern" und "Selbstbedienungsläden" geworden. Die neueren Konzepte aus

Israel, die nach langjähriger Erfahrung mit Einwanderern in die Richtung

gehen, die Abhängigkeit der Migranten von Integrationseinrichtungen und

vorhandene Passivität abzubauen, indem Migranten in ihrer Kultur, Sprache

oder/und der selbstgewählten Umgebung belassen und nicht mehr ganzheitlich

"an die Hand" genommen werden (z.B. auch nicht mehr in Wohnheimen

untergebracht werden), müssen sich in den deutschen Gemeinden - in dem Maße,

wie sie auch hier anwendbar sind - erst noch durchsetzen.

Dennoch sollte die

psychosoziale Betreuung für den Personenkreis weiter ausgebaut werden, der

ohne Hilfe nicht auskommt, besonders in Bereichen, die staatlicherseits

nicht abgedeckt werden. Gedacht ist z.B. an russischsprachige Psychologen

und Pflegekräfte, die mit dem kulturellen Hintergrund der Migranten vertraut

sind. Vor allem müßte perspektivisch die jüdische Altenarbeit erweitert

werden. Die bisherige Einwanderung hat gezeigt, daß die meisten Alten die

deutsche Sprache nicht mehr lernen, sich schlecht orientieren und in einer

"jüdischrussischen" Umgebung wenigstens einen Teil der Defizite kompensieren

können. Da bereits heute mehr als 40 % der Migranten über 50 Jahre alt sind,

werden in der nächsten Zukunft vor allem neue Seniorenheime,

Altentreffpunkte, Betreuungseinrichtungen usw. notwendig.

5.3. Einfluß und Akzeptanz der

Zuwanderer

Der heterogene

Mikrokosmos der jüdischen Gemeinschaft, deren Verbindungsglied zuallererst

und oft nur im Umstand des "Jüdisch-Seins" liegt, bietet Chancen und

"Sprengstoff" im Hinblick auf die Zuwanderung. Die Gemeinden bzw. ihre

Mitglieder sind bei ihrer Beurteilung der sowjetischen Migration gespalten:

"Das sind keine richtigen Juden" oder "falsche Juden" ist genauso zu hören,

wie die Meinung, mit der Einwanderung würde endlich wieder ein jüdisches

Leben in Deutschland beginnen. Wie so oft liegt die Realität irgendwo in der

Mitte: zunächst kommen die meisten "Neuen" in die Gemeinden, weil sie ohne

Hilfe nicht auskommen; etliche bleiben (im aktiven Sinne) und beginnen sich

wieder, oder erstmalig, mit ihren Ursprüngen und Traditionen zu befassen.

Ein Nebeneffekt der

Aufnahme sowjetischer Juden ist, daß sich angesichts der katastrophalen Lage

in der Ex-Sowjetunion nun jedoch auch Menschen durch die Ausreisemöglichkeit

ihrer Wurzeln besinnen bzw. jüdische Mütter per Urkundenfälschung "geboren"

werden. Obwohl das zwischenzeitliche Mißtrauen von Deutschen Botschaften und

Jüdischen Gemeinden mitunter die Falschen trifft, mußten schon in einem

Gemeindebericht zur Zuwanderer-Betreuung 1991 "Kreuze, Ikonen, Votivbildchen

in den Wohnheimzimmern" und Dokumente über die jüdische Herkunft zur

Kenntnis genommen werden, "die einer sorgfältigen Überprüfung nicht

standhalten". An anderer Stelle heißt es: "In den Wohnheimen kommt es schon

jetzt zu Reibereien zwischen jüdischen und nichtjüdischen

Kontingentflüchtlingen und offenen antisemitischen Äußerungen und

Aggressionsausbrüchen. Dies kann problematisch werden, zumal jedes negative

Auffallen von vermeintlich jüdischen Zuwanderern sich auf das Bild der

jüdischen Zuwanderer generell auswirken könnte".

Die Reaktionen u.a.

von Behördenmitarbeitern bestätigen diese Befürchtung (siehe auch 4.2.1).

Gleichzeitig ist mit der Zuwanderung generell "das unauffällige Leben der

Juden in Deutschland vorbei", wie die Zeitschrift GEO konstatiert (Büscher

1995, S.156). Ein Teil der deutschen und längeransässigen Juden befürchtet

erneut ein negatives Aufmerksamwerden der Öffentlichkeit und grenzt sich von

ihnen ab. Einige (meist jüngere) Vertreter Jüdischer Gemeinden äußern sich

in Berufung auf soziale Probleme der Bundesrepublik oder das "mangelnde

Judentum" der sowjetischen Juden abwartend oder ablehnend zu der Migration

(vgl. u.a. Mertens 1993,S.223). Neben der Furcht vor Veränderungen,

Konkurrenz und Forderungen der Migranten und obwohl auch die in der

Bundesrepublik lebenden Juden in der Mehrzahl säkularisiert sind und ihre

"Vermischung" mit der Umgebungsgesellschaft in den letzten Jahrzehnten wenn

auch unauffällig, so doch unaufhaltsam geschieht (1955 19 %, 1980 55% Ehen

mit Nichtjuden), können sie den sowjetischen Juden offenbar schwerer

verzeihen, daß diese ihnen den Spiegel einer möglichen Zukunft der jüdischen

Gemeinschaft vorhalten. Die Angst, die dahinter steckt, ist vielschichtig.

Die Juden haben in der

Bundesrepublik kaum mehr als symbolische Bedeutung und sie stehen nach wie

vor im Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Verarbeitung der Vergangenheit und

Gleichheit - dem Antisemitismus wie Philosemitismus entgegenstehen, "weil

man ihn niemals als Menschen, sondern immer und überall als den Juden

aufnimmt" (Sartre 1946,S.62) - und der Befürchtung, mit einer weitergehenden

Assimilierung würde sich das Judentum auflösen und mit ihm die jüdische

Identität.

An der Basis der

Gemeinde(n) ist es jedoch häufiger die Erwartungshaltung und der hohe

Anspruch der Migranten an soziale und materielle Unterstützung, die auf

Unmut und Ablehnung stoßen:

"Die neue

Zuwanderung ist eine Bereicherung für unsere Gemeinde. Die Juden wanderten

von Deutschland nach Rußland, warum soll das jetzt nicht umgekehrt sein.

Aber ich bin doch etwas enttäuscht. Als wir damals kamen, waren wir noch

anspruchslos, weil alle anspruchslos waren, auch die ganze Bevölkerung. Wir

sind aus dem KZ rausgekommen und haben bei Null angefangen. Die jetzt

kommen, denken, sie kommen zu den Reichen und erwarten Wunder. Sie müssen

auch versuchen, Initiative zu zeigen, was zu erreichen, zu machen. Nur dann

können sie ihre Identität wiedererlangen, nach ein paar Jahren. Das ist, was

ich als Rat geben kann - aber die Zuwanderer sind alle so schlau und wissen

immer schon alles besser; da zieht man sich manchmal zurück in sein

Häuschen."

(E., Rentner, 76)

"Viel Kontakt

mit den neuen Einwanderern haben wir nicht. Das sind ganz andere Leute als

wir damals. Heute kann jeder fahren, wer will. Die wollen sofort alles

haben, wofür wir zwanzig Jahre gebraucht haben.

[..]

Die Gemeinde

soll sich um die kümmern, die wirklich Hilfe brauchen, aber nicht einfach

so: Ich bin Jude, also gib! Du gehst in die Gemeinde, bekommst deine Mazze

oder Gutscheine, man hilft dir mit der Wohnung. Das wird alles wie

selbstverständlich angenommen, ob von der Gemeinde oder vom Staat."

(N., Arzt, 28)

Aus der großen Zahl

der Zuwanderer und der Konzentrierung der Gemeindearbeit auf ihre Probleme

und Bedürfnisse resultiert, daß sich ein Teil der Alteingesessenen

vernachlässigt und benachteiligt fühlt (bzw. es ist). Der Gemeinde wird

vorgeworfen, man "kämpfe" nur noch für und um die Zuwanderer, Russisch sei

die neue und einzige Amts- und Umgangssprache, Arbeitsplätze würden an

(weniger qualifizierte) Migranten vergeben, man kümmere sich zu wenig um

hilfsbedürftige Altmitglieder (denen vorher die ganze Aufmerksamkeit galt)

und um die alteingesessenen, faktisch ebenfalls "neuen" Mitglieder der seit

1991 angeschlossenen Ostberliner Gemeinde. Die Vorwürfe sind berechtigt,

soweit, wie die plötzliche Zuwanderung mehrerer Tausend Personen

Erfordernisse und Tatsachen schafft, die nicht ignoriert oder verhindert

werden können.

Obwohl die Gemeinde

bereits vor 1990 eine Einwanderergemeinde war und die Mitglieder historisch

wie individuell eine gewisse "Fremdheitskompetenz" und Flexibilität

gegenüber Veränderungen aufweisen, scheint die Toleranzgrenze bei einigen

Altmitgliedern überschritten zu sein. Es fällt ihnen schwer, zu akzeptieren,

daß "ihre" Gemeinde keine "deutsche" Gemeinde bleiben wird, daß sie

Konzessionen machen müssen, die "Neuen" im besonderen Umfang Hilfe benötigen

und andererseits nur durch die Zuwanderung weitere jüdische Einrichtungen

(z.B. die Schulen) und Projekte entstehen konnten (überhaupt einen Sinn

machen), die letztlich auch ihnen zugute kommen. Vielen Zuwanderern wiederum

reicht die gebotene Hilfe nicht aus. Bei ihrer Ankunft waren sie nicht

objektiv informiert und (in Berlin auch angesichts eindrucksvoller,

historischer und neuer jüdischer Stätten) davon überzeugt, daß sie nicht nur

in ein reiches Land, sondern auch in eine reiche jüdische Gemeinschaft

kommen, die sie bereitwillig und allumfassend für ihr bisheriges Leben

entschädigen wird. Zuvor als Juden stigmatisiert, erwarten sie nun als Juden

besondere, ja die größte Unterstützung gerade von den Jüdischen Gemeinden,

was schlicht an deren Möglichkeiten scheitert.

Falsche Vorstellungen

und Erwartungsenttäuschungen bestehen jedoch ebenso auf der Seite der

Einheimischen. Sie gehen davon aus, daß die Zuwanderer aus einem großen

Gefängnis kommen, wo die Unterdrückung alle Aspekte des Alltags betroffen

haben muß und daß sie eine Partizipation an der jüdischen Gemeinschaft

ersehnen, die ihnen bisher versagt war. Dementsprechend zufrieden und

"dankbar" für alles, was ihnen hier geboten wird, sollen sie sein und

dementsprechend aktiv müßten sie nun hier werden. Der Wunsch nach

(nicht-erwerbstätigkeitsschaffender) Teilhabe an der Gestaltung der Gemeinde

ist bei den Neuzuwanderern bislang jedoch wenig ausgeprägt. Bei den Wahlen

zu den Vorständen der einzelnen Berliner Synagogen kandidierte

bezeichnenderweise lediglich ein Zuwanderer der "Vierten Welle", drei aus

früheren russischen Einwanderungen. Alle anderen 16 Kandidaten waren

polnisch- oder deutschstämmige Juden (Berlin-Umschau Nr.9/1995). Bisher gab

es auch keine Bewerbungen von Neuzuwanderern zu einem Sitz in der

Repräsentantenversammlung der Gemeinde, anders als z.B. in der Gemeinde

Hannover, wo über die Hälfte der Kandidaten bei der letzten Wahl

Neuzuwanderer waren. Ihre Beteiligung in Berlin und in den meisten anderen

Gemeinden beschränkt sich derzeit im besten Fall auf die Stimmabgabe für

konkurrierende Gemeinde-Parteien. Bei deren Konflikten geht es dennoch

bislang weniger um die Neuzuwanderer selbst oder um Auseinandersetzungen

zwischen ihnen und den Alteingesessenen (auch wenn die wenigen aktiven

Neueinwanderer zu monieren beginnen, daß ihre Gruppe, als inzwischen

quantitative Majorität, in den Entscheidungsgremien der Gemeinden noch kaum

vertreten ist); sie geraten vielmehr in das Kreuzfeuer eines allgemeinen

Generationswechsels bzw. das Bestreben jüngerer Altmitglieder nach

Veränderungen.

Bislang ist es den

Gemeinden bundesweit nur unzureichend gelungen, über ihre neue Rolle als

"Dienst-leistungsgroßunternehmen" hinaus auch die Notwendigkeit

gemeindegestalterischer Aktivitäten oder Pflichten an ihre neuen Mitglieder

zu vermitteln. Und ihr eigentliches Anliegen, Judentum weiterzugeben und zu

binden, gelingt ihnen bis dato allenfalls bei der jüngsten Generation und

den ganz Alten. Mehr zu wollen, ist auch unrealistisch. Die altansässigen

Juden erwarten etwas, was sie selbst in der Mehrzahl kaum noch haben:

Religions- und Traditionsbewußtsein, und monieren an den "Neuen", was sie

noch nicht haben: ein weniger ideologisiertes/politisiertes Verhältnis zur

Umgebungsgesellschaft bzw. ein weniger schlechtes Gewissen bei der Symbiose

mit ihr.

Zu hoffen bleibt trotz

allem, daß zukünftig noch mehr Alteingesessene und alle Gemeinden beginnen,

die Unterstützung der Neuzuwanderer bei ihrer Annäherung an das Judentum als

positive Herausforderung zu betrachten und andererseits (auch auf die Gefahr

einer noch stärkeren Verwässerung der jüdischen Kultur, ihre Veränderung in

eine "jüdisch-russische" Variante oder eine Spaltung der Gemeinden hin) von

ihnen zu lernen und ihre Offenheit, Flexibilität und brachliegende

Potentiale zu nutzen.

6. Resümee und

Ausblick

Von fast einer Million

Juden, die zwischen 1945 und 1995 die UdSSR und ihre Nachfolgestaaten

verlassen haben, ist erst seit 1990 und im Zuge einer gesetzlichen

Aufnahmeregelung eine größere Gruppe von inzwischen etwa 40.000 Personen

auch nach Deutschland eingewandert. Ziel der vorliegenden Arbeit war es,

Daten über die Zusammensetzung dieser Gruppe, ihre Migrations- und

Lebensumstände zu gewinnen.

Die Betrachtung ergab,

daß eine Palette von Gründen - bei denen Antisemitismus eher als latente,

u.U. Panik erzeugende Größe mitwirkt - sowjetische Juden zum Auswandern

veranlaßt (hat): Nationalitätenkonflikte, Umweltkatastrophen,

Perspektivlosigkeit für die nachwachsende Generation, fehlende soziale

Absicherung der Älteren, berufliche Beschränkungen oder die instabile

wirtschaftliche und politische Lage, und auf der anderen Seite hohe

Erwartungen an Deutschland und die Zuversicht auf eine sichere Zukunft. Der

bleibende Zustrom ist daneben der Sogwirkung durch bereits migrierte

Angehörige und Freunde bzw. dem Wunsch, in ihrer Nähe zu leben, zu

verdanken.

Die Entscheidung der

Bundesrepublik, ihre Einreise zu gestatten, verfestigt die mehrheitliche

Ansicht der Migranten, die Deutschen hätten aus der Vergangenheit gelernt,

obwohl sie die politische Situation nach längerem Aufenthalt als bedenklich

einschätzen und antisemitische bzw. fremdenfeindliche Vorfälle im

Zeitverlauf zunehmen. Da die USA, das Traumland sowjetischer Juden, die

Einwanderung stark beschränkt hat und Israel von vielen als

politisch/wirtschaftlich zu unsicher oder als zu fremd/orientalisch

angesehen wird, bleibt Deutschland in der Wahrnehmung (bzw. Erwartung) der

Zuwanderer die günstigste Alternative: reich, weltoffen, europäisch,

ähnlich.

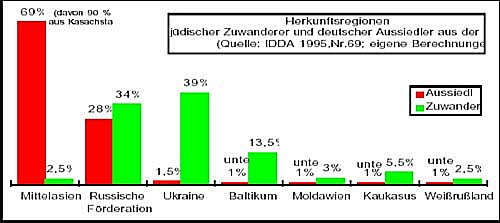

Über 90 % der (4.006

erfaßten) Migranten sind so auch im europäischen Teil der früheren UdSSR und

über die Hälfte in den Großstädten Moskau, Dnepropetrowsk, Odessa, Kiew,

Riga und Leningrad/St. Petersburg geboren. Doch kommen nur 34 % der

"russischen" Juden aus Rußland; 39 % sind aus der Ukraine, 13,5 % aus den

baltischen Republiken, 6 % aus Weißrußland und Moldawien, 5 % aus den

Kaukasus-Republiken und 2,5 % aus Mittel-asien.

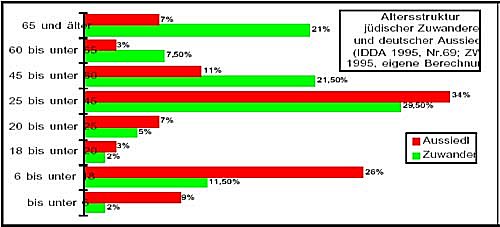

In der 1.Phase der

Einwanderungswelle bis Anfang 1991 reisten jüngere, aber nicht ausgesprochen

junge Leute ein; die stärkste Gruppe war die der 30 - 40jährigen. Es

überwogen Einzelpersonen und Kleinfamilien. Sie kamen spontan mit einem

Koffer in der Bundesrepublik an, wirkten risikofreudig und gleichzeitig

unsicher. Nach der Änderung der Einreisemodi und ausgestattet mit

Informationen bereits Ausgereister kommen besser vorbereitete, vollständige

Familien, aber auch alleinerziehende Mütter und betagte Menschen.

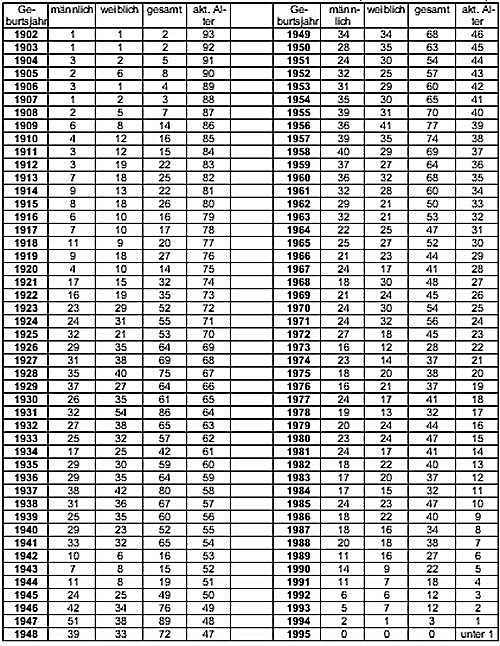

Durch die stufenweise

Migration gesamter Verbände familiär, sozial und örtlich verbundener

Personen ist die Altersstruktur der jüdischen Migrantengruppe ein

Spiegelbild des zurückgebliebenen Teils der Ethnie, der durch Überalterung

und geringe Geburtenraten gekennzeichnet ist. 14,5 % der Berliner Gruppe

sind zwischen 0 und 18 Jahre alt, 58,5 % zwischen 19 und 60 Jahre und 27 %

über 60 Jahre alt. Die einzelnen Altersjahrgänge der derzeit 35 - 50jährigen

und 55 - 69jährigen Migranten sind am stärksten besetzt, die der 0

-10jährigen am schwächsten und noch um 1/3 kleiner als die der 70 -

80jährigen. In Berlin führt eine Sonderregelung zur Familienzusammenführung

zum verstärkten Zuzug Älterer außerhalb des langwierigen offiziellen

Aufnahmeverfahrens, so daß sich die Altersstruktur für die

Gesamtbundesrepublik bislang noch etwas günstiger darstellt: die Gruppe der

über 60jährigen macht hier "nur" etwa 23 % aus, dies zugunsten der etwa 18 %

bis 18jährigen. Da sich die Berliner Migranten im Durchschnitt am längsten

in der Bundesrepublik aufhalten und sich zeigt, daß Eltern meist dann

nachziehen, wenn sich ihre Kinder einigermaßen "eingerichtet" haben, ist

anzunehmen, daß auch in andere Bundesländer zukünftig mehr Ältere nachreisen

werden und sich die Altersstruktur der Gesamtgruppe, die für eine

Zuwanderergruppe bereits jetzt extrem "alt" zu nennen ist, den Berliner

Proportionen angleichen wird.

Die

Geschlechterverteilung ist mit 49 % Männern und 51 % Frauen recht

ausgeglichen, wobei Männer bei den 30 - 50jährigen leicht und Frauen bei den

über 60jährigen deutlich dominieren; die alleinstehenden Männer reisten

hauptsächlich zu Beginn der "Vierten Welle" ein, während später

überproportional viele ältere Frauen folgten. Diese älteren Migrantinnen

machen einen erheblichen Teil der 12 % verwitweten Zuwanderer aus; abzüglich

der Minderjährigen waren ferner 58 % der Berliner Migranten bei der Einreise

verheiratet, 12 % waren geschieden und 18 % ledig.

Bei den jüdischen

Zuwanderern überwiegt die Ein-Kind-Familie; diejenigen mit mehr als zwei

Kindern stammen in den meisten Fällen aus dem asiatischen Teil der UdSSR

bzw. aus orientalischen Familien. So machen die Haushalte mit 4 und mehr

Personen nur 11 % der Berliner Gruppe aus; 2-Personen-Haushalte liegen mit

33 % an der Spitze, gefolgt von Single-Haushalten mit 29 % und

3-Personen-Haushalten mit 27 %. In anderen Bundesländern dürften Haushalte

mit mehr als 3 Personen aufgrund der zeitgleichen Einreise vollständiger

Mehr-Generationen-Familien im geregelten Verfahren bislang noch stärker

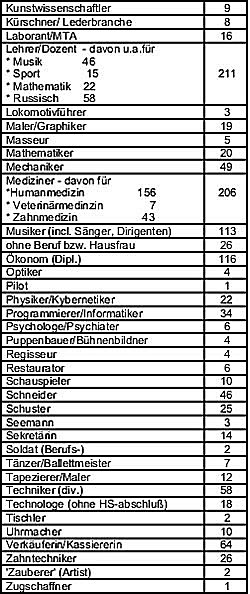

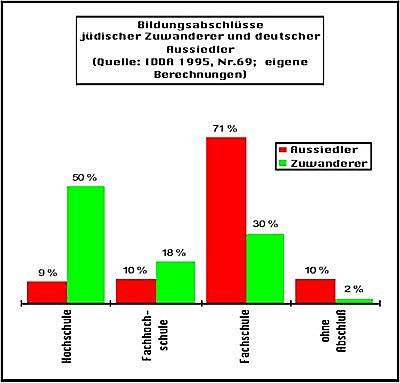

vertreten sein. Ein weiteres Spezifikum der jüdischen Zuwanderer ist ihre

überdurchschnittlich gute Ausbildung: Über 2/3 aller Männer und Frauen sind

Akademiker, lediglich 2 % der Gruppe verfügen über keinen Berufsabschluß.

Ingenieure bilden die größte Einzelgruppe, gefolgt von Lehrern, Ärzten,

Ökonomen und Musikern. Insgesamt waren die meisten Migranten in der

Sowjetunion im Bereich Technik, Industrie und Bau (29 %), den

kaufmännischen, Handwerks- und Dienstleistungsbereichen (27 %), den Sektoren

Bildung, Kunst und Medien (20 %) sowie Medizin/Pharmazie (15 %) beschäftigt.

Zuwanderer im erwerbsfähigen Alter waren in der früheren UdSSR durchgängig

beschäftigt, häufig auch über das reguläre Rentenalter hinaus, bezogen ihre

gesellschaftliche Akzeptanz aus meist guten beruflichen Positionen und waren

vergleichsweise materiell privilegiert.

Die Mehrheit der

Migranten hatte unrealistische Erwartungen an ihr Leben in der

Bundesrepublik, an deren Stelle zunächst eine Art Bittstellerposition tritt,

Arbeitslosigkeit, das Leben in einem Wohnheim auf engstem Raum und eine

staatlich verordnete Wohnsitzbeschränkung auf einen bestimmten, i.d.R. nicht

selbst gewählten Ort. Die damit verbundenen Erwartungsenttäuschungen, die

für den "homo sovieticus" ungewohnte Eigenverantwortlichkeit, das

Bewußtwerden des Heimatverlustes, die Begegnung mit einer fremden Sprache

und Kultur führten bei einem Teil der Migranten zu psychischen Problemen und

Sinnkrisen, die von den isolierten Betagten, den arbeitslosen "jungen

Älteren" und den vielfach überforderten Kindern besonders schwer bewältigt

werden.

Kinder und Jugendliche

sind in aller Regel fast ganztägig mit dem regulären Schulbesuch und

Förderunterricht beschäftigt. Junge Migranten setzen häufig ihr Studium fort

bzw. haben ein neues begonnen. Etwa Dreiviertel der 20 - 60jährigen

Zuwanderer sind nach eigenen Angaben beschäftigungslos. Die Mehrzahl der

Erwerbstätigen arbeitet aufgrund nichtanerkannter Berufsabschlüsse,

fehlender Zugänge zu qualifizierten Arbeitsbereichen oder mangelnder Sprach-

bzw. beruflicher Kompetenzen in einem anderen als dem erlernten Beruf, wobei

Frauen eher als Männer bereit sind, Arbeiten zu übernehmen, die nicht ihrer

Qualifikation entsprechen oder sich umschulen zu lassen. Technischen

Spezialisten und Personen aus künstlerischen Bereichen (Maler, Musiker, z.T.

Schauspieler) gelingt der Wiedereinstieg am häufigsten;

Gesellschaftswissenschaftler und über 50-jährigen am seltensten. Besonders

Lehrer, Ärzte und Wissenschaftler sind bereit, langwierige kostenlose

Praktika und Hilfsdienste zu übernehmen, in der Hoffnung, daß sich diese

Investition in der Zukunft auszahlen wird. Ein Teil der Zuwanderer hat sich

- meist innerhalb des russischsprachigen Umfeldes - mit handwerklichen und

gastronomischen Dienstleistungsunternehmen oder Handelsfirmen selbständig

gemacht. Migranten, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine Arbeit gefunden

haben, üben teilweise informelle Erwerbstätigkeiten aus bzw. pendeln zu

diesem Zweck zwischen der Bundesrepublik und der Ex-Sowjetunion.

Die Situation im

Wohnbereich stellt sich günstiger dar, wird von dem Migranten selbst am

besten beurteilt und verweist auf ihr hohes Mobilitätspotential. Trotz

Sprachproblemen, eines überlasteten Marktes und bürokratischer Hürden ist es

einem Großteil der Zuwanderer gelungen, ihren Vorstellungen entsprechende

Wohnungen zu finden, sich regionalen (auch vermeintlichen) Disparitäten

durch Abwanderung zu entziehen, den Wohnsitz in die gewünschte Großstadt zu

verlegen und Familienangehörige nachziehen zu lassen: In Berlin verbrachte

der überwiegende Teil kleinerer Familien unter einem Jahr und der größerer

Familien zwischen ein und zwei Jahren in einem Übergangswohnheim. Über die

Hälfte aller Migranten hat mehrfache Umzüge unternommen; in peripheren

Neubausiedlungen und Gebieten mit schlechter Altbausubstanz leben nur noch

etwa ein Viertel der Zuwanderer, doppelt so viele wohnen inzwischen im

Stadtzentrum und häufig in gewünschter, unmittelbarer Nähe von Angehörigen.

Die Fluktuation aus dem Ostteil Berlins und aus den neuen Bundesländern ist

besonders groß: über die Hälfte der Ostberliner Migranten ist in den

Westteil der Stadt gezogen und etwa 2/3 der im geregelten Verfahren

eingereisten Mitglieder der Berliner Jüdischen Gemeinde kommen aus den neuen

Bundesländern, in denen - wie auch in westdeutschen Kleinstädten - die

Arbeits- und Wohnungsmarktlage für die Zuwanderer deutlich schlechter als in

Berlin und in westdeutschen Großstädten zu beurteilen ist.

Mit bzw. nach der

Lösung ihres Wohnungsproblems konnte die Mehrheit der etwas länger

ansässigen Migranten den aus der Heimat gewohnten Lebensstandard und -stil

wiedererlangen bzw. verbessern; dennoch lebt ein erheblicher Teil (nach

eigenen Angaben etwa 2/3) noch von Transferleistungen,

Erwerbsersatzeinkommen oder Kleinverdiensten und reichen die finanziellen

Mittel bei kinderreichen Familien und alten Menschen oft nicht aus.

Anzeichen eines

allmählichen "Sich-Einrichtens" sind Eheschließungen und sukzessiv steigende

Geburtenzahlen innerhalb der russischsprachigen Gruppe, aber auch Um- und

Neuorientierungen, besonders bei der jüngeren Generation. Dazu gehört u.a.,

daß Kinder ihre Eltern mit der Übernahme hiesiger "Normen" und Möglichkeiten

in Seniorenheimen "abgeben" und die sprichwörtliche Solidarität abhanden

gekommen ist, die wohl nur innerhalb der Notgemeinschaft des Sozialismus

funktioniert hat und nun teilweise durch Konkurrenzdenken ersetzt wird.

Ältere Migranten und orientalische Juden bewältigen die Anforderungen der

neuen Umgebung (z.B. den Spracherwerb) und den Verlust ihrer

gesellschaftlichen Positionen und sozialen Beziehungen am schlechtesten und

leben am häufigsten isoliert. Intensivere Kontakte zu Deutschen sind bei

ihnen noch seltener als bei den jüngeren Migranten, von denen ein Teil die

deutsche Sprache bislang ebenso unzulänglich beherrscht oder "unter sich"

bleiben und die bisherige Lebensweise beibehalten möchte. Die Migranten

weisen starke Bindungen an ihre Heimat, deren Kultur und an die eigene(n)

Gruppe(n) auf. Die relative Vollständigkeit der ethnischen Einrichtungen und

die Größe der Gruppe bildet - vor allem in Berlin und einigen westdeutschen

Großstädten - eine tragfähige Basis für Eigenabgrenzungen oder den Erhalt

und Ausbau gewohnter Kultur- und Beziehungsmuster.

Kinder, junge und

"außenorientierte", meist höhergebildete Zuwanderer haben die häufigsten

Beziehungen zur deutschen Umgebung und orientieren sich an ihr ebenso wie an

der russischsprachigen Gruppe. Kontakte zur einheimischen Bevölkerung

scheitern jedoch oft an wahrgenommenen Mentalitäts- oder Kulturunterschieden

und an der Konfrontation mit negativen Vorurteilen und Diskriminierung auf

formeller wie informeller Ebene. Gleichfalls erleben die Migranten als Juden

und Ausländer positive Vor-Urteile bzw. eine partielle Subventionierung.

Beides steht einer "Normalität" im Umgang entgegen und bedient gegenseitige

Unsicherheiten und Mißtrauen.

Auch zwischen

Migranten und einheimischen Juden waren gegenseitige Abgrenzungen und

Erwartungsenttäuschungen festzustellen: Zum einen reicht vielen

Neuzuwanderern die Hilfe der Jüdischen Gemeinden - die im Sinne der

jüdischen Sozialprinzipien eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte -

nicht weit genug und sind sie in gemeindepolitischen Repräsentanzorganen

noch kaum vertreten; andererseits fühlt sich ein Teil der alteingesessenen

Mitglieder, deren Problemen zuvor die gesamte Aufmerksamkeit galt,

vernachlässigt und benachteiligt bzw. infolge der Sprach- und Kulturdominanz

der Migranten im Abseits, da diese in etlichen Gemeinden inzwischen die

quantitative Majorität stellen und mit der Verschiebung des Fokus der

Gemeinden auf ihre Bedürfnisse in Kinder- und Senioreneinrichtungen, bei

Reisen, Seminaren, Wohnungsvergaben usw. den Vorrang haben. Zum anderen

strebt ein kleinerer Teil der Zuwanderer den Kontakt zu einheimischen Juden

oder Jüdischen Gemeinden nicht an oder kann nach jüdischem Recht nicht

Mitglied einer Gemeinde werden; für einen Teil der einheimischen Juden sind

die Migranten wiederum homogen "Russen" oder "zu wenig jüdisch". Deren

Selbstdefinition ist ähnlich indifferent: in über 70 Jahre Sowjetmacht

größtenteils abgeschnitten vom Judentum, bewahrten sie ihre jüdische

Identität mehr oder weniger nur durch den Paßeintrag "Jude" und die

Reaktionen ihrer Umwelt, wurden zugleich aber durch heterogene regionale,

soziale und kulturelle Herkunftskontexte geprägt. Interethnische Familien

machen zwischen 30 und 50 % der Gesamtgruppe aus, jiddischsprachige Personen

sind in der Minderheit und das kulturelle und religiöse Wissen über das

Judentum und entsprechende Bindungen sind insgesamt gering. Nach der

schwierigen Anfangszeit in der Migration entdecken und entwickeln jedoch

besonders Kinder und Jugendliche erste und Ältere wieder Verbindungen zum

Judentum, gefördert durch die massive Intervention jüdischer Gemeinden,

Vereine und Einzelpersonen.

Durch die Zuwanderung

haben sich die Mitgliedszahlen der Jüdischen Gemeinden fast verdoppelt und

wurden Gemeinden an Orten gegründet, wo es nach 1945 keine Juden mehr gab.

Von einer Erneuerung im Sinne genuin jüdischen Lebens kann bislang jedoch

noch kaum die Rede sein und auch die Hoffnungen auf eine Verjüngung haben

sich nur teilweise erfüllt; die Gemeinden sind nach wie vor überaltert, die

Sterberate noch über fünfmal so hoch wie die Geburtenziffer.

Gesamtgesellschaftlich haben die 40.000 jüdischen Migranten - gegenüber

1.120.000 im gleichen Zeitraum aus der früheren Sowjetunion eingereisten

deutschen Aussiedlern - kaum mehr als symbolische Bedeutung; die jüdische

Gemeinschaft und ihr Bild in der Öffentlichkeit werden sie - u.a. mit ihrer

Innovationsfähigkeit und ihren kulturellen Impulsen, die bereits jetzt auch

das Kulturleben deutscher Großstädte sichtbar beeinflussen und zum

Verständnis zwischen Nichtjuden und Juden beitragen - über kurz oder lang

nachhaltig verändern.

Die weitere Migration

der, in ihren Herkunftsregionen bereits stark reduzierten und geschwächten

jüdischen Ethnie wird vor allem von der politischen und wirtschaftlichen

Entwicklung in der früheren Sowjetunion abhängen. Zur Zeit sieht es jedoch

nicht danach aus, daß sich die Prognose über eine flutartige

Auswanderungswelle, wie sie noch Anfang der 90er Jahre für die sowjetische

Gesamtbevölkerung gestellt wurde, bestätigen würde. Auch die "Vierte Welle"

scheint allmählich wieder abzuflauen.

Für diejenigen, die

zukünftig in die Bundesrepublik einwandern wollen oder werden, sollten sich

hiesige Institutionen in Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden, wie sie

bislang noch selten stattfindet, bereits im Vorfeld zuständig zeigen, um

Entscheidungsfindungen bzw. die Migration selbst zu erleichtern: durch

gezielte Informationen z.B. der Botschaften über Bedingungen, die die

Migranten in Deutschland erwarten (Wohnungs- und Arbeitsmarkt, nachgefragte

Berufe, Rechts- und Versorgungssystem usw.) oder durch die Erleichterung von

Besuchs- und Informationsreisen.

Ghetto- und KZ-Opfern

sollte die Bundesrepublik auch

in

der GUS Unterstützung

gewähren, so daß sie nicht aus finanziellen Gründen gezwungen sind,

auszureisen. Bei der Erteilung der Aufnahmezusage und des Aufenthaltsortes

wäre wünschenswert, daß mehr als bisher darauf Rücksicht genommen wird, wo

die Verwandten der Einreisenden leben. Die Wohnsitzbindung ist als wenig

sinnvoll anzusehen (Abhilfe würde eine nicht-kommunale

Aufenthaltsfinanzierung schaffen), ebenso wie die Unterbringung in

ländlichen Regionen ohne notwendige Infrastrukturmerkmale.

Bei der Eingliederung

der Migranten sind - auch im Interesse des deutschen Arbeitsmarktes -

Angebote zur Berufsanpassung und zum qualifizierten Spracherwerb notwendig,

ferner solche zur Defizitkompensation im Umgang mit Heimat- und

Statusverlusten, mit der hiesigen Kultur und dem unterschiedlich schnellen

Wertewandel einzelner Generationen. Diese können wiederum nur greifen, wenn

die spezifische, "andersartige" und zudem unterschiedliche Sozialisation und

Sozialstruktur der Migranten in den Konzepten akzeptiert und berücksichtigt

wird und Varianten für verschiedene Gruppen (je nach Beruf, Alter,

regionaler Herkunft usw.) erstellt werden.

Die Aufgabe der

Jüdischen Gemeinden wird es vor allem sein, die Migranten in ihrer

Identitätsfindung als Juden zu bestärken, sie ihrer Zugehörigkeit zur

jüdischen Gemeinschaft zu vergewissern, Vorurteile bei den eigenen

Mitgliedern abzubauen und stark hilfsbedürftige Gruppen wie Kinder und alte

Migranten in besonderem Maße zu unterstützen und einzubinden.

ANHANG

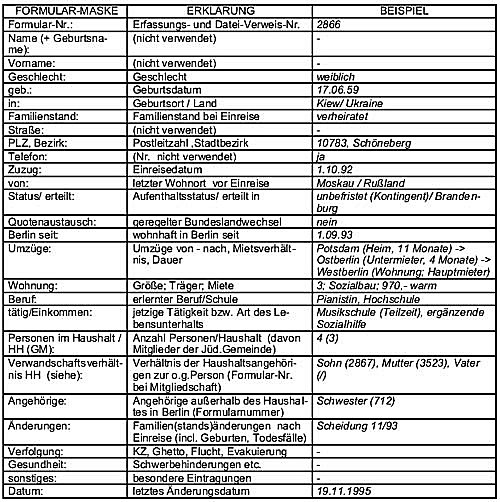

Erhebungsbogen:

Tabelle A:

Tabelle

B:

Alter und Geschlecht der Zuwanderer

3.950 Pers./31.12.1995

(ohne Geburten nach Einreise)

Jüdische Migranten

und deutsche Aussiedler im Vergleich

(zu 3.)

Literaturverzeichnis

Allgemeine jüdische

Wochenzeitung (AJW):

- Mal umquotiert, mal ausquartiert. In: Nr.45/48, 1990 Bonn

- Großzügig nur für "eine begrenzte Zahl". In: Nr. 45/50, 1990 Bonn

- Über die Einwanderung zerstritten. In: Nr.46/2, 1991 Bonn

- Ist die erst junge Demokratie gefährdet? In: Nr.47/33, 1992 Bonn

Bade,K./Troen,S.(Hg.)

1993: Zuwanderung und Eingliederung von Deutschen und Juden aus der früheren

Sowjetunion in Deutschland und Israel. Bonn

Basse, L. 1995:

Konzeption für eine Beratungstelle zur beruflichen Integration jüdischer

Einwanderer. ZWST-Berlin (intern)

Beck, U. 1986:

Risikogesellschaft. Frankfurt

Benz, W. 1991:

Dimension des Völkermords. München

Berliner Zeitung:

Sowjetische Juden auf der Flucht nach Deutschland. 31.5.1990 Berlin

Bertels,L./Herlyn,U.(Hg.) 1990: Lebenslauf und Raumerfahrung. Opladen

Bertels, L. 1991:

Migration und Lebenslauf. Kurs 3649. Fernuniveristät Hagen

Beth Hatfutsoth 1983:

The jewish Agricultural experience in the Diaspora. Tel Aviv

Bland-Spitz,D. 1980:

Die Juden und die jüdische Opposition in der Sowjetunion. Diessenhofen

Bundesinnenministerium

1996: Aussiedler-Statistik. Bonn

Bundesverwaltungsamt

(BVA) 1995: Verteilung jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion.

Köln

Burchard,

A./Duwidowitsch,L. 1994: Das russische Berlin. Berlin

Büscher,W. 1995: Davids

deutsche Sterne. In. GEO, Nr.5/1995,S.146-158

Delfs, S. 1993:

Heimatvertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler. In: Aus Politik und

Zeitgeschichte, B 48/93, S.3-11

De Riz, P. 1979:

Mobilität und Integrationsverhalten ausländischer Arbeitnehmer, Frankfurt/M.

DER SPIEGEL: - "Gewalt,

Gewalt, Gewalt". In: 8/1994, S.147-152

- Ausgerechnet ein Jude. In: 16/1994, S.173-180

- Rückkehr nach Charlottengrad. In: 35/1995, S.60-65

- Frust auf der Galerie. In: 32/1995, S.59-60

Diakonie-Korrespondenz

1995: Stellungnahme zur aktuellen Aussiedlerarbeit. Heft 10/1995. Stuttgart

Dietz, B. 1990:

Deutsche Aussiedler aus der Sowjetunion. München

DIE WOCHE 26.1.1996:

Ein Jude als Kanzler? In: Heft 3/1996, S.27

Duwidowitsch.L./Dietzel,V. 1993: Russisch-jüdisches Roulette. Jüdische

Emigranten erzählen ihr Leben. Zürich

Eisenstadt, S. 1954:

The Absorption of Immigrants. London

Eisfeld, A. 1993:

Zwischen Bleiben und Gehen: Die Deutschen in den Nachfolgestaaten der

Sowjetunion. In: Aus Politik und Zeitgeschehen, B 48/93

Erikson, E. 1965:

Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart

Esser, H. 1980: Aspekte

der Wanderungssoziologie. Darmstadt/ Neuwied

Estel, B. 1993: Nation

und nationale Identität. Kurs 3624. Fernuniversität Hagen

Finkielkraut, A. 1984:

Der eingebildete Jude. Frankfurt

Fischer, L. 1987:

Psychologie sozialer Minoritäten. Kurs 3276. Fernuniversität Hagen

Fischer, W./Kohli,

M.1987: Biographieforschung. In: Voges, W.(Hg.): Methoden der Biograpie- und

Lebenslaufforschung, S.25-50. Opladen

Flierl, H. 1992: Freie

und öffentliche Wohlfahrtspflege. München

Freinkman,

N./Fijalkowski, J. 1992: Jüdische Emigranten aus den Ländern der ehemaligen

Sowjetunion, die zwischen 1990 und 1992 eingereist sind und in Berlin leben.

FU Berlin

Friedmann,A. et al

(Hg.) 1993: Eine neue Heimat? Jüdische Emigrantinnen und Emigranten aus der

Sowjetunion. Wien

Frogner, E. 1994:

Probleme der Migrationssoziologie aus der Lebenslaufperspektive. In:

Cropley.A. et al, Probleme der Zuwanderung, S.105-129, Göttingen/Stuttgart

Götz, R. / Halbach, U.

1993: Politisches Lexikon GUS. München

Hansen, G. 1994:

Einführung in interkulturelle Studien. Kurs 3831. Fernuniversität Hagen

Heckmann, F. 1992:

Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Stuttgart

Hoernig, E. 1987:

Lebensereignisse: Übergänge im Lebenslauf. In: Voges,W.(Hg.): Methoden der

Biographie- und Lebenslaufforschung, S.231-260, Opladen

Hoffmann-Nowotny, H.-J.

1973: Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Stuttgart

Info-Dienst Deutsche

Aussiedler (IDDA) 1995: Deutsche Aussiedler. Heft 69 (Juli 1995) Bonn

Infratest

Sozialforschung 1995: Bericht zur sozialen Lage im Land Berlin. Berlin

Israelitische

Religionsgemeinschaft Würtembergs (Hg.) 1994: Jüdische Einwanderung aus den

Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Stuttgart. (Autoren u.a.: Meier, W./

Bürkle, G.) Stuttgart

Karsten, M.-E. 1986:

Migrationsleben. Migrationslebenszeiten. Kurs 3805. Fernuniversität Hagen

Kessler, J. 1995: Von

Aizenberg bis Zaidelman. Jüdische Zuwanderer aus Osteuropa und die Jüdische

Gemeinde heute. Berlin

Kohli, M. (Hg.) 1978:

Soziologie des Lebenslaufs. Darmstadt/Neuwied

Kohnen,G./Hielscher,K.

1991: Die schwarze Front. Reinbek

Koller, B. 1993:

Aussiedler in Deutschland. Aspekte ihrer sozialen und beruflichen

Eingliederung, In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/93, S.12-22

Landesamt für Zentrale

soziale Aufgaben (LASoz) 1990-1995: Aussiedler-, Asylbewerber-,

Kontingentflüchtlingsstatistiken. Berlin

Maariv. (Tageszeitung)

1995: Zur Studie des Statistikzentralamtes über die Alija-Jahre. 26.10.1995,

Tel Aviv

Mull, U. 1994: Die

Jüdische Oberschule in Berlin. In: schulmanagement. 1/1994, S.30-35,

Braunschweig

Lüthke, F. 1989:

Psychologie der Auswanderung. Weinheim

Mayer, K.U. 1994:

Wiedervereinigung, soziale Kontrolle und Generation. In: Bertels,L. (Hg.),

Gesellschaft, Stadt und Lebensverläufe im Umbruch. Bad Bentheim, S.49-66

Mertens, L. 1993:

Alija. Die Emigration der Juden aus der UdSSR/GUS. Bochum

Nuscheler, F. 1990:

Flucht und Asyl. Kurs 4658. Fernuniversität Hagen

Olk, Th./Otto, H.-J.

1987: Soziale Dienste im Wandel, Bd.1. Neuwied/Darmstadt

Oswald, I. 1993:

Nationalitätenkonflikte im östlichen Teil Europas. Berlin

Pinkus, B. 1988: The

Jews of the Soviet Union. Cambridge/New York

Poliakov, L. u.a. 1992:

Rassismus. Hamburg/Zürich (zuerst 1976 Paris)

Roth, P. 1990: Glasnost

in der Sowjetunion. In: Das Parlament. Heft 16/91

Runge, I. 1993: Vom

Kommen und Bleiben. Berlin

Saathoff,G./Schlegel,S.1993 Beratungsleitfaden NS-Verfolgung. Köln

Sacks, J.: 1992:

Wohlstand und Armut. In: Zedaka - Jüdische Sozialarbeit im Wandel.

Frankfurt/M.

Sallen, H. 1977: Zum

Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/M.

Sartre, J.-P. 1994:

Überlegungen zur Judenfrage. Reinbek

Schäfer,B./Six,B. 1978:

Sozialpsychologie des Vorurteils. Kohlhammer

Schiedermair, R. et al

1986-1994: Handbuch des Ausländerrechts. Neuwied

Schmelz, U.O. et al

(Hg.) 1983: Studies in Jewish Demography. Survey for 1972-1980. New York

Schoeps, J. (Hg.)1992:

Neues Lexikon des Judentums. Gütersloh/München

Schoeps, J.(Hg.) 1993:

Das Deutschlandbild jüdischer Einwanderer aus der GUS. Duisburg/Potsdam

Senatsverwaltung f.

Soziales 1995: Top Berlin international. Nr.5/1995. Berlin

Silbermann, A. 1982:

Sind wir Antisemiten? Köln

Statistisches Landesamt

1994: Statistisches Jahrbuch. Berlin

Stern, F. 1991: Am

Anfang war Auschwitz. Tel Aviv/Gerlingen

tageszeitung (taz ) -

Protest gegen Antisemitismus. 12.2.1990

- Russischer Antisemitismus heute. 24.4.1990

- Entsetzen über Einwanderung nach Deutschland. 3.1.1991

- Die neue Völkerwanderung. taz-Sonderausgabe. 8.6.1991

- Morddrohung gegen Juden. 2.9.92

- Chronologie über Antisemitismus in Deutschland 1992. 30.1.1993

- Wer regiert Rußland? Die Mafia! (Autor: Kerneck,B.) 16.6.1994

Tajfel, H. 1982:

Gruppenkonflikt und Vorurteil. Bern, Stuttgart, Wien

Tölke, A. 1987:

Historische Ausgangssituation und Veränderung im Ausbildungs- und

Erwerbsverhalten junger Frauen in der Nachkriegszeit. In: Voges,W. (Hg.).

Methoden der Biographie-und Lebenslaufforschung. Opladen

Treibel, A. 1990:

Migration in modernen Gesellschaften. Weinheim/München

Troen, I. 1993: Die

Perspektive eines Israeli. In: Bade,K./Troen,I. (Hg.): Zuwanderung und

Eingliederung von Deutschen und Juden aus der früheren Sowjetunion in

Deutschland und Israel, S.26-36, Bonn

Tyrangiel, S. u.a.

1989: Die Kinder der Verfolgten. Göttingen

Vetter, M. 1992: Juden

und Antisemitismus in Rußland 1900 bis 1990. (Austellungskatalog). Frankfurt

Wagner, M. 1989:

Räumliche Mobilität im Lebensverlauf. Stuttgart

Wiehn, E. (Hg.) 1987:

Juden in der Soziologie. Konstanz

Zentralwohlfahrtsstelle

der Juden in Deutschland (ZWST) 1950 - 1996: Mitgliederstatistik der

Jüdischen Gemeinden. Frankfurt

ZWST 1995: Leitfaden

für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Frankfurt

Anmerkungen:

(108)

Von den 2.020 in

Berlin geborenen Gemeindemitgliedern sind 665 Personen vor 1945 geboren,

1.178 Personen zwischen 1945 und 1989 und 177 Personen seit 1990. Von

letzteren haben 110 Kinder Eltern, die aus der ehemaligen Sowjetunion

stammen.

(109)

Eine Abweichung

zu den anderen Bundesländern betrifft die unter 2.2 erwähnte kleinere

Einwanderungsbewegung sowjetischer Juden in den 70/80er Jahren, die

ausschließlich nach Berlin kamen (soweit bekannt ca. 2.500 Personen).

(110)

Der

Ausländeranteil (gemessen an der Staatsbürgerschaft) läßt sich nicht genau

feststellen. Der Geburtsort allein kann nicht als Indikator gelten: Ein Teil

der Mitglieder verfügt über die deutsche (und u.U. auch noch eine zweite)

Staatsbürgerschaft – seit Geburt, erworben durch Daueraufenthalt oder

Wiedereinbürgerung. Umgekehrt sind viele der in Deutschland geborenen

Mitglieder nicht deutsche Staatsbürger und ein recht hoher Anteil älterer

Personen mit langjähriger Aufenthaltsdauer ist weiterhin staatenlos. Schmelz

gibt für die 70er Jahre einen Anteil von 35,7 % Ausländer ("aliens") in der

jüdischen Population der BRD an (1983,S.84). Trotz einiger

zwischenzeitlicher Einbürgerungen, eingedenk der niedrigen Fertilität der

ansässigen Juden und der starken GUS-Immigration dürfte sich diese Zahl bis

heute auf weit über 50 % erhöht haben. (Damit ist die häufige Zuschreibung

"Jude = Ausländer", die in anderen Kontexten zu monieren wäre, statistisch

gesehen sogar berechtigt.)

(111)

Die jüdische

Nachkriegsgeneration ist i.d.R. mehrsprachig aufgewachsen, gut ausgebildet

und in allen Berufssparten vertreten; oft auch in selbständigen Berufen.

Ausgenommen die neuen GUS-Migranten, ist die Arbeitslosenquote relativ

niedrig (gemessen am Anteil der Gemeindesteuer-Zahler und ddf Klientel der

Gemeinde-Sozialabteilungen).

(112)

Wie erwähnt, ist

das Diaspora-Judentum generell durch Überalterung und geringe Geburtsraten

geprägt. Stellt man z.B. Wiener und Berliner Juden gegenüber, ergibt sich

ein ähnliches Bild: In Wien teilte sich in den 70er Jahren - bei

gleichbleibendem Trend bis heute - die jüdische Bevölkerung in drei große

Altersgruppen auf, von der fast die Hälfte über 60jährige waren, mehr als _

zur mittleren Generation gehörten (41 - 60jährige) und knapp _ die Gruppe

der unter 40jährigen ausmachten (vgl. Schmelz 1993,S.78f).

(113)

Mitglieder aus

dem Migrantenkreis in den Neubundesländern (Nord/Süd) - Quelle:

ZWST-Statistik 1989-1996; eigene Berechnungen:

| |

1989 |

1990 |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

|

Norden / Personen |

unter 50 |

113 |

165 |

152 |

366 |

572 |

749 |

|

Süden / Personen |

unter 50 |

105 |

232 |

287 |

432 |

412 |

420 |

Während der Norden (Gemeinden Rostock, Schwerin,

Magdeburg, Potsdam) sukzessiv steigende Zahlen neuzugewanderter

Gemeinde-mitglieder aufzuweisen hat, ist die Zahl der Mitglieder im Süden

(Gemeinden Erfurt, Chemnitz, Leipzig, Dresden) zunächst gestiegen, stagniert

jedoch seit 1993, da es mehr Ab- als Zugänge gibt (insbesondere wegen der

stadtfernen Unterbringung der Zuwanderer).

(114)

Wachstumsrate lt.

ZWST-Statistik (1995):

| Alter

|

0-3 |

4-6 |

7-11 |

12-16 |

17-21 |

22-30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-70 |

71-80 |

>80 |

|

Wachstum |

11% |

65% |

101% |

119% |

82% |

61% |

53% |

113% |

58% |

34% |

58% |

49% |

Die errechnete Rate bezieht sich auf das Wachstum zwischen

1989 (= 100%) und 1994.

(115)

Dazu Schmelz: "In all

the Jewish communities recently reserearched, fertility is lower than that

of the corresponding general population. [..] Mainly due to their prolonged

low fertility Diaspora populations have a very small percentage of children

but relatively high percentages of persons in the age brackets 46-64, 65 and

above" (1983, S.3f).

(116)

Die

Tora

- das Alte Testament -

bildet Gesetz und Grundlage des Judentums. Sie wurde und wird im

Talmud

unter Anerkennung

der Unvollkommenheit und ständigen Veränderungsbedürftigkeit der Welt

kommentiert und überdacht. Ihre Gesetze, die soziale, rechtliche und

psychische Belange vereinen und ihre Auslegung orientieren sich am

Einzelfall und dem Grundsatz: die Gebote sind gegeben, damit "der Mensch in

ihnen lebe und nicht, daß er an ihnen zugrunde gehe"(Joma 85b), vgl. "Einst

wird der Mensch Rechenschaft ablegen müssen, über jeden rechtmäßigen Genuß,

den er sich versagt hat (Gidduschim 4,12). Anders als in der christlichen

Erlösungsreligion mit ihrer auf das Jenseits bezogenen Weltsicht und einer

gewissen Gleichgültigkeit gegenüber "irdischen Zuständen" entspricht das

Verhältnis des Menschen zur Gemeinschaft, zum Mitmenschen im Judentum einer

"Ethik des Diesseits", die in zentralen sozialen Prinzipien festgeschrieben

ist: Neben

Mizwa

("Gebot"), der

Pflicht des Helfens sind dies

Zedaka

("Gerechtigkeit")

und die ihr übergeordneteG'miluth

Chassadim

("Barmherzigkeit"). Armut gilt nicht als gottgewollt, sondern als "Riß in

der Gerechtigkeit"; Wohltätigkeit ist somit Akt ausgleichender Gerechtigkeit

und impliziert ein Recht auf Hilfe (Hilfe zur Selbsthilfe gilt als höchste

Stufe der Wohltätigkeit). In der christlich geprägten Gesellschaft, in der

soziale Not lange "gottgewollt" bzw. das Individuum schuldig an seinem

"Versagen" war, kam die Anerkennung der "Machbarkeit der Verhältnisse", die

soziale Frage als Strukturfrage erst mit den negativen Auswirkungen von

Industrialisierung und kapitalistischem Wachstum in Leistungsansprüchen zum

Tragen (vgl. Flierl 1992).

(117)

Der Aufbau der

deutschen Einheitsgemeinden geht auf die preußisch-deutsche Gesetzgebung

zurück, die mit der Erhebung der Gemeinden aus der Sphäre des privaten in

die des öffentlichen Rechts im 18.Jahrhundert den Parochialzwang wieder

einführte und erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Juden ermöglichte,

aus einer Gemeinde auszutreten, ohne damit auch aus dem Judentum

auszuscheiden. Daraufhin setzte eine Austritts- und Neugründungsbewegung

ein, in der viele eine Gefahr der Zersplitterung des Judentums sahen. Nach

1945 hielt man aufgrund der wenigen Überlebenden am Konzept der

Einheitsgemeinde fest (die orthodoxes, liberales und Reformjudentum unter

einem Dach vereinigt), aus der sich seit Ende der 80er Jahre jedoch einzelne

Gruppen abzuspalten beginnen.

(118)

Die Großgemeinden

verfügen über koschere Restaurants und Lebensmittelläden (Berlin, München,

Frankfurt), Alten- und Pflegeheime (10 Einrichtungen bundesweit), Jüdische

Kindergärten (in 9 Gemeinden), Grundschulen (Berlin, Frankfurt, München,

Düsseldorf), Jüdisches Gymnasium (Berlin), Erziehungsberatungsstellen

(Berlin, Frankfurt/M.), Jüdische Volkshochschulen (Berlin, München) sowie

Bibliotheken, Logen, Seniorenklubs, Frauen-, Wohltätigkeits- und

Ehrenamtlichenvereine und andere Selbsthilfeinitiativen und jüdische Gruppen

(vgl.auch ZWST 1995, S.7ff).

(119)

Die Jüdische Oberschule

unterscheidet sich von anderen Gymnasien durch die Unterrichtung in Fächern

der Judaistik (Hebräisch, Bibel- und Religionslehre), durch koscheres

Mittagessen und jüdische Rituale (B'rachot usw.). Für die Zuwanderer wird

daneben Deutsch-Förderunterricht und ein Schülerklub angeboten. 1994, zur

Eröffnung der Schule, entstammten 40 % der Schülerschaft dem sowjetischen

Zuwandererkreis; 2/3 aller Schüler gehörten der Jüdischen Gemeinde an, 35 %

hatten vorher die Jüdische Grundschule besucht. Von den 17 Lehrern waren 7

jüdischer Herkunft, davon 3 aus Israel, 2 aus der ehemaligen UdSSR (vgl.

Mull 1994).

(120)

Mit der Förderung

dieser Theaterarbeit konnte einer relativ großen Gruppe geholfen werden: das

erste "Zuwanderer-Theater" in der Bundesrepublik beschäftigt Schauspieler,

Sänger, Tänzer, Bühnenbildner, Regisseure, Kameraleute, Tontechniker,

Choreographen. Es spielte zunächst in russischer Sprache, begann dann mit

Märchenstücken u.a. in Berliner Schulen in deutscher Sprache zu spielen,

erhielt 1995 eine EU-Förderung für jiddische Stücke und arbeitet inzwischen

selbständig.

(121)

Dem Konzept des

Seniorenzentrums (getrenntes Appartement-Wohnhaus, Wohnheim und Pflegeheim

für chronisch Kranke) liegt die Idee zugrunde, den Bewohnern den Wechsel von

häuslicher in Heim-Umgebung zu erleichtern, ihnen die Möglichkeit zu geben,

sich in einem vertrauten und jüdischen Umfeld zunächst weiter selbst zu

versorgen, und später, wenn nötig, nahtlos das Seniorenheim mit

Vollbetreuung bzw. das Pflegeheim in Anspruch nehmen zu können. Derzeit ist

es zu etwa 70 % von Neuzuwanderern bewohnt.

(122)

Ein Interviewausschnitt zeigt, wie sich dies aus Sicht einer

alteingesessenen Mutter auswirkt: "Ich überlege mir ernsthaft, ob ich meine

Tochter in eine andere Schule gebe. [..] Das ist doch keine jüdische Schule

mehr, hat doch kein Niveau mehr. In der Klasse wird fast nur Russisch

gesprochen, sie kann inzwischen bald besser Russisch als Deutsch. Der

Unterricht tritt dafür auf der Stelle. [..] Ich bringe meinen Kinder bei,

daß wir kein Schweinefleisch essen und zum Kindergeburtstag gibt's das dann

bei den Russen."

hagalil.com

28-02-03

•

Synagogen

und Gottesdienste

•

Wichtige Adressen

•

Terminkalender

•

Führungen

•

Startseite

•

English Content |